こんなバイクがあったんだ!「NS号(日本)」

長いバイクの歴史の中には今では考えられないようなバイクや、ロマンあふれるバイク、名車だったのに時代やタイミングのせいで短命だったバイクなどがあります。

そんなバイクをご紹介していく新企画「こんなバイクがあったんだ!」シリーズ第5弾です!

世界初のバイクの次はやっぱり国産バイク第1号!

以前こんなバイクあったんだシリーズでは世界初のガソリンエンジンを搭載したバイクや、世界で初めて市販されたバイクをご紹介してきました。

そこで今回は日本で初めてのバイクをご紹介していきます。

国産バイク第1号は大阪の貴金属商の片隅から

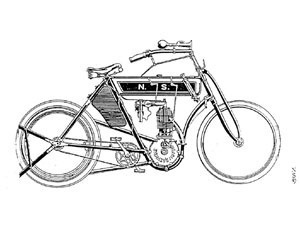

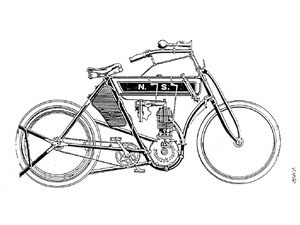

©️SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINNEERS OF JAPAN, INC. ALL RIGHITS RESERVED.

国産バイク第1号となる4ストローク400cc単気筒エンジンを乗せた「NS号」は貴金属商を経営していた島津常次郎の長男、島津楢蔵(しまづならぞう)氏とその弟、島津銀三郎(しまづぎんざぶろう)氏によって1909年に開発されました。

島津楢蔵氏 https://blogs.yahoo.co.jp/takamino55/251263.html

copyright / Munehisa Yamaguchi

豊田織機を僅か5ヶ月で退職した島津氏は故郷の大阪に戻り、父親が創業者より経営を引き継いでいた貴金属商の片隅に島津モーター研究所を立ち上げ、すぐにエンジン製作を開始。

1908年に2ストロークエンジンを製作し、自転車のフレームに乗せてバイク(当時は自動自転車と呼ばれる)を作り上げます。

初めて2ストロークエンジンの始動に成功した時の島津氏の興奮が本人の著書に書かれています。

“狂奮”

希望に燃え希望に悩んだ半疑の試し

青い焔を吐きつゝとぎれとぎれの

爆音たてゝ

処女作のエンヂンが産声を挙げた一瞬

全身の血潮は過熱して沸騰したのか

常態を失して、もう大地に足が着かない

廻った廻ったと独言を繰り返しつゝ

自身が廻転するように

門外へ飛出し、飛出しては戻るのであった

嬉しいのではない、初めて味わう驚愕だ

狂奮が90%で欣びが10%位

不可能の境地から可能の世界へ

飛び込んだ気持

これを為した者のみ味う

大自然の賜であろう

「モーターサイクル」島津楢蔵著

大阪軽自動車協会・昭和28年3月15日刊より

本来であればこのエンジンを搭載したバイクが国産バイク第1号となるのですが、島津氏自身が満足しておらず、完成と認めませんでした。

理由が下記の通り

1.あくまでエンジンの試験用に組み立てたもの

2.この2ストロークエンジンの性能には満足していないこと

3.車体が自転車のフレームを流用していること

この時、島津氏は若干20歳ですが、2ストロークエンジンの開発を初めて僅か4ヶ月での完成だったそうです。

翌年には4サイクルの純国産バイクが完成?!

copyright / Munehisa Yamaguchi

処女作の2ストロークエンジンは、クランク室の圧縮の調整に悩み、たびたび不調に陥りました。

そのため2ストロークエンジンのテスト車両を完成させた翌年の1909年、島津氏は4ストロークの純国産バイクの製作に着手し、9月に完成させたとのこと。

この車両が島津楢蔵氏のイニシャルをとって「NS号」と名付けられました。

日本科学史学会発行の「科学史研究」によると

クランクケースは軽くするためにアルミ、気化器は表面型に代わって普及しつつあった噴霧型を試作。点火プラグも絶縁体のみ京都清水の陶器屋で作らせ、残りの部分は自作した。イグニッションコイルも銅線の上に絹線を巻いて作り、点火源には乾電池を使用した

日本科学史学会発行「科学史研究」より

と記載があります。

要するに、鋳造や機械加工などの作業を含めて全てのパーツを国産で製作してしまったということになります。

さらに驚くのが、当時バイクの技術で最先端を走っていた欧米でも新型として扱われていたVベルトを島津氏はこの車両に採用していた事です。

当時21歳の島津氏はVベルトの優位性にいち早く目をつけ、国内のベルトメーカーを回り、必死に重要性を訴えて製造した国内初のVベルトは皮とキャンバス生地を組み合わせて作られていました。

Vベルト(ぶいべると・英語表記Vee belts)は、ローラーチェーンや歯付ベルトなどと同じ巻掛け伝動装置の一種で、動力の伝達に摩擦力を使う(摩擦伝動)ベルトドライブ(回転型の動力伝達機構)の一種である。ベルト断面の外周側が広く内周側が狭いため、台形を逆さにした形状(V字形状)をしている。動力伝達手段として自動車や工業機械などに広く普及しているベルトである。

摩擦伝動には平ベルトとVベルトがあるが、Vベルトはその形状による接触面積の大きさとくさび作用によって、同一幅の平ベルトよりも強い摩擦力を発生する。そのため平ベルトよりすべりが少なく大きな伝達能力を発揮する。

Wikipediaより

航空機エンジンや4輪自動車の製作にも携わる

copyright / Munehisa Yamaguchi

国内初の4ストロークエンジンのバイクを完成させた島津氏は、一旦バイクの研究から離れ、外国製の航空機エンジンの調整や、4輪自動車の製作に携わります。

実はこの時、すでに国内で製作されていた4輪自動車はあったのですが、部品の多くが外国かや輸入されたものを使用していたこともあり、島津氏が大阪の鉄工所の依頼で製作した4輪自動車が純国産自動車として日本初の4輪自動車だったと言われています。

その後、日本初の航空機エンジンを製作、日本の航空機の発展にも貢献します。

日本初の市販バイクも島津氏が製造販売

copyright / Munehisa Yamaguchi

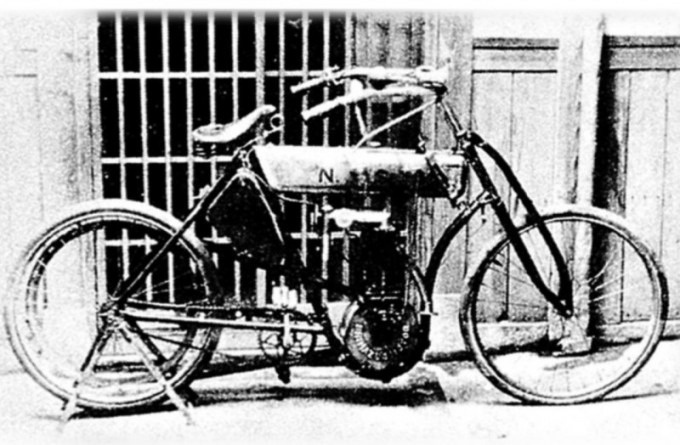

日本初の純国産バイクを製作した3年後の1912年に島津氏は「N.M.C号」を製造します。

Nippon Motor Cycleの頭文字をとって名付けられた「N.M.C号」は40台ほど製造され、日本初の純国産市販バイクとなります。

NS号のエンジンを改良して、市販車両としての耐久性などを考慮、排気量を240cc程度に抑えて販売されました。

この後も様々な分野に貢献

この後もバイク、自動車業界に止まらず、様々な分野に貢献します。

楢蔵氏の死後に弟の銀三郎氏が引き継いで研究、取得した特許・実用新案の数は百数十に及び、エンジン関係はもとより、現在でも広く身の回りにある実に多くのものを開発したとされています。

ごく一例として

- 押すと空気の力でお湯が出るポット

- ラミネートチューブ

- 瞬間湯沸かし器の電磁水弁

- オートバイの回転ハンドル式アクセル

- 酸化反応熱を利用する懐炉

- マンガン乾電池のマンガン生成法

- ガスヒューズ

などが挙げられます。

まとめ

バイクを日本で初めて純国産で製作した島津氏は幼い頃から研究熱心で、自転車にも熱中していたとのこと。

実は2ストロークエンジンを搭載してテストしたとされている自転車はのちに人類初飛行を達成するライト兄弟が初飛行をする3年前に自転車メーカーとして販売していた車両を楢蔵氏の父、常次郎氏が楢蔵氏に買い与えたそうです。

単なる偶然とは思えない因果にロマンを感じてしまいますね。